2025年5月2日金曜日

2025年5月1日木曜日

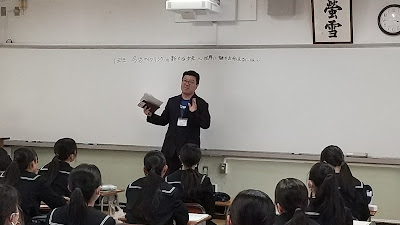

今治西高校で出張講義(4月23日)

昨年度につづき、今治西高校2年生の「総合的な探究の時間ZEST」において、本学地域連携センター長の大成経凡先生が出張講義を行いました。同校では令和8年度から国際科コースを新設予定で、その準備段階としてZESTの中に国際的視野を醸成するための探究授業を設けております。その一つが、大成先生の〝今治の地域課題と向き合い、その解決方法を模索する授業〟であります。昨年度は「外国人にやさしいまち」「方言の価値を見直そう」「特産物を広くPRしよう」などのテーマがありました。グループごとに分かれて探究を進めた結果、最終的にプレゼンの大会に出場する班もありました。

今年度は各グループ4人ずつ20人の生徒が受講しますが、昨年一人だった男子生徒が数人増えていました。この日は、各班の代表が研究テーマや課題の現状把握について発表し、研究の進め方などを大成先生に質問しました。各班のテーマは、1班「今治サイクリングの新たな未来~世界に魅力を伝えるには~」・2班「多文化共生でよりよい今治にしよう」・3班「今治の特産品を海外へ」・4班「今治と姉妹都市の名物でコラボしてお互いにアピールしよう!」・5班「外国人サイクリストに今治の食について知ってもらおう」というものでした。

|

| 講義の様子 |

1班と5班については、実際に海外のサイクリスト(インバウンド)から、どこで、どのような内容のヒアリングをすればいいのか質問がありました。これに対し、大成先生自身も、道の駅や橋の出入口などで待ち構えて、ヒアリングを行ってみたいという希望を持っているようで、一緒にチャレンジしてみようかという提案がありました。まさに「YOUは何しにSHIMANAMIへ?」であります(笑)。YOUの出身国は? 来日の目的は? どのくらい滞在予定か? 他の観光地はどこを訪ねたか、これから訪ねるのか? 日本で楽しみにしている食べ物は? 今治の印象は? 今治での宿泊を予定しているのか? まずは、彼らのニーズを知らないと、課題解決に向けた方策も描けません。

2班については、今年度から今治市役所市民参画課内に多文化・共生社会推進室が新たに設けられた情報を伝えました。減りゆく市の人口に対して、産業界から人材不足を嘆く声があがっています。これを技能実習生だけでカバーするというのでは、根本的解決にはいたりません。外国人労働者が家族と一緒に住みたいと思えるまちに変えていくとすれば、それには一体何が必要か。本学の卒業生の中には、N2(日本語能力検定2級)を取得して、通訳の就労ビザで今治市内の企業に就職している中国人らがいます。彼らの中には、将来的に日本へ家族を呼び寄せたいという希望を持つものもいます。卒業生どうしが結婚して、今治市内の同じ職場で働いている中国人もいます。その卒業生たちに共通するのは、今治市が好きだということです。好きになるためには、そうした機会を在学中につくる必要があり、大成先生の学外授業にはそのねらいもあるようです。

|

| 各班の探究テーマ |

以上のように、各班にアドバイスをすることで、大成先生は自己紹介に替えさせていただいたようです。50分授業はあっという間です。今後は50分授業を1回、50分2回連続授業を2回予定しており、プレゼンテーション能力の向上も図っていけたらと思います。本学では、来年度から地域未来創生コースを新設予定ですが、ZESTがそれに向けた試金石となれば幸いです。

|

| 大成先生 |

2025年4月30日水曜日

授業紹介 日本を学ぶⅠ 延命寺と藤山健康文化公園へ(4月21日)

4月21日(月)の「日本を学ぶⅠ」は、2コマ連続授業とし、30分余りの座学をした後、団体行動の練習を兼ねて本学(矢田地区)から四国霊場54番札所の近見山延命寺(阿方地区)まで徒歩で移動しました。座学では、四国霊場の歴史を簡単に事前学習しましたが、この日の受講生46名の国別内訳を紹介しますと、多い順にミャンマー23・中国12・インドネシア5・日本4・スリランカ2でした。系統的な歴史の学習が困難な中、的をしぼって日本の史跡・文化・慣習をとりあげる必要があります。本授業は、来年度開設予定の地域未来創生コースの必修科目にもなっており、興味のある方は参考にしていただけたらと思います。

本学から延命寺までは、徒歩で15分もあれば到着します。当日は午後から汗ばむ陽気となりました。列は50㍍を超えた長蛇となり、詰めてコンパクトになるようその都度伝えましたが、日本語が通じても行動には移せない学生もいました。まずは、こうした状況を把握し、どのようにすれば改善できるのか、昨年度の経験に従って指導していけたらと思います。日本人学生は、幼い頃から集団行動を訓練してきたため、そうした光景が不思議に思えたようで、そのことから日本人のアイデンティティーを知ることができたようです。

延命寺では、江戸時代の遍路ブームを陰で支えた〝真念の道標(みちしるべ)〟と〝武田徳右衛門の丁石(ちょうせき)〟を解説しました。お遍路さんが分かれ道で迷わないよう、左右を石柱に刻ませたのが真念道標、次の札所までの距離を刻んだのが徳右衛門丁石で、1つの境内にともに現存するのは珍しいようです(徳右衛門は今治市朝倉地区出身の富農)。本堂と大師堂にもお参りをしましたが、神社の参拝作法との違いを理解できたなら幸いです。その後、延命寺から藤山健康文化公園(大西町宮脇)まではバスで移動しました。

|

| 延命寺の大師堂 |

|

| 徳右衛門丁石(左手前)と山門 |

藤山健康文化公園を目指したのは、ツツジやフジといった春の花の咲き始めに学生たちを立ち会わせたかったからです。もちろん、同園の展望所となっている妙見山古墳(国指定史跡)も大切で、実際に登って多くの学生が眺望に感激していましたが、その詳しい解説は次回の座学で振り返りたいと思います。希少な史跡が、風光明媚な景観の中にあるということをまずは知って欲しいです。また、5月から始まる今治地方の春祭り〝獅子舞芸能〟についても少し解説。同園には、その等身大の四継(よつ)ぎ獅子の銅像があり、学生たちには機会をつくって異文化や他地域のお祭りを観光して欲しいものです。京都南禅寺の水道橋を模した赤煉瓦調の通路橋も、学生たちには好評でした。早速、ミャンマー人たちはSNS(facebook)に記事を投稿して、旅行気分のような喜びを自国の友人らに発信していました。それこそが、今治を知り、日本を学ぶということにつながるのだと思います。

|

| 頂上の妙見山古墳を目指す留学生 |

|

| 赤煉瓦調の通路橋 |

|

| 継ぎ獅子のモニュメントとインドネシア人留学生 |

2025年4月28日月曜日

授業紹介 地域活性化論 市内公園めぐり(4月17日)

4月17日(木曜)、「地域活性化論」(大成経凡先生)の学外授業がスタートしました。この日は、日本・中国・ミャンマー人ら40数名で編成されるA班が受講です(B班はネパール人42名)。留学生を中心に履修生が多いことから、2つの班(A・B)に分けて2025年度も〝今治が学びのフィールド〟をキャッチコピーに、今治市内の観光名所や地場産業&まちづくりの現場へ出向いて参りたいと思います。まずは現地現場へ出向いて、身近な地域を知るところから始まります。一つでも多くの〝気づき〟や〝感動〟に出会って欲しいと願います。なお、この授業は来年度開設の新コース「地域未来創生コース」の必修授業にもなっており、同コースへの進学をお考えの方は参考にしていただけたらと思います。

さて、新緑の季節です。市内の観光スポットでもツツジやフジが咲き始めました。まずは、本学最寄りの観光スポットである「のまうまハイランド」へ。同所では現在約50頭の野間馬が飼われていて、無料で見学することができます(市営施設)。野間馬は、全国に8種いる日本在来馬の一つで、その中でも体高が110㎝前後の最小馬として知られています。ポニーの一種でもあるため、愛らしくて学生たちにとても好評でした。飼育員さんの配慮で、希望者はえさやり体験をさせていただき、近い距離で馬との触れ合いを楽しむことができました。

|

| 野間馬のえさやり体験 |

つづいて糸山公園へ。4月に入国したばかりの留学生たちの中には、海を楽しみにしているものが多く、来島海峡展望館から海峡と大橋の眺めを堪能してもらいました。そこは、観光客がたくさん訪れる、今治市を象徴する場所の一つでもあります。旅行気分にひたる留学生の姿が印象的でした。また、館内は物産場にもなっていて、今治市の地場産業や特産物を知ってもらい、希望者はソフトクリームの購入を勧めたしだいです。

|

| 来島海峡展望館(糸山公園) |

糸山公園の後は、大角(おおすみ)海浜公園へ。今治市陸地部は、北条の高縄山からのびる高縄半島に位置しますが、その最北端にあるのが大角鼻です。ここを、波方町が平成4(1992)年に地域活性化を目的に海浜公園として整備しました。当初は海水浴場や釣り場として賑わっていましたが、コロナ禍以降はキャンプ場として人気を博し、当日もキャンパーを数組見かけました。同所は、来島海峡大橋が眺望できる白砂のビーチを備えますが、一方で干潮時に姿を現す半島先端の岩礁も見応えがあり、沖には多島美が広がっています。大三島・関前諸島に加え、広島県呉市の大崎下島も間近に見えているのです。驚いたのは、ミャンマー人留学生数名が条件反射のように靴を脱ぎ、ビーチで足だけ水浴びをしたことです。日本人学生の〝まだ4月中旬だよね?〟と不思議がる表情が印象的でした(笑)。

|

| 大角海浜公園(岩礁) |

|

| 大角海浜公園で水浴びする留学生 |

|

| 大角海浜公園(ビーチ) |

最後は夕陽の鴨池海岸公園(大西町九王)に向かいましたが、黄砂で期待した光景にはありつけず。それでも、初めて訪問した学生たちには、箱庭のような海岸の景色に満足した様子でした。この日参加した学生の国別内訳は、中国4・日本8・ミャンマー29の合計41名でした。

|

| 鴨池海岸公園 |

2025年4月25日金曜日

2025年4月24日木曜日

介護福祉コース 島四国でお接待ボランティア(4月19日)

4月19日(土曜)、介護福祉コース19名の学生と教職員4名が、〝島四国〟のお接待ボランティアに参加しました。同行事は、今治市大島を四国八十八ヶ所霊場に見立てた写し霊場で、200年以上の歴史を持ちます。今年は19~21日に開催され、本学は初日だけの参加となりましたが、吉海地域5か所の札所で島四国霊場会&矢野都林氏と連携してお接待のボランティアをさせていただきました(21日にFC今治高校明徳校の生徒が歩き遍路を体験)。

近年は矢野氏のご協力で歩き遍路を行って参りましたが、お接待の活動を通じてお遍路さんとのコミュニケーションを図ることを目的に、活動内容を一部改めることにしました。2年生は昨年歩き遍路を体験しましたので、今年はお接待を体験して、両方の立場から島四国と向き合うことができました。この活動に先立って、島四国の普及活動を推進する矢野氏からは、「人間関係Ⅰ」の授業で島四国の成り立ちやお接待の心についてレクチャーをいただきました。

当日の19名の学生の配置ですが、矢野氏が管理するバラ公園近くの71番札所(塩田跡地)では、留学生を中心とする11名の学生(インドネシア6・中国3・日本2)が豚汁と持参した裸麦茶のお接待をさせていただきました。

|

| 豚汁と裸麦茶のお接待(71番札所) |

本庄集落の52番・53番札所には、日本&インドネシアのペアをそれぞれ配置し、裸麦茶のお接待と御朱印のお手伝いなどをさせていただきました。

|

| 53番札所(日本人とインドネシア人の学生ペア) |

島内には、住職のいるお寺が4か寺あり、このうち2か寺の法南寺(椋名地区)と福蔵寺(福田地区)には日本人の学生4名をペアで配置させ、裸麦茶のお接待をさせていただきました。法南寺では、愛媛新聞の記者から取材を受け、2年生の後藤光美さんのコメント「お遍路さんに札所を楽しく回ってもらえるよう笑顔で接したい」が翌20日付の同紙に掲載されました。

|

| 日本人学生のお接待(法南寺) |

実際、県外から参加のお遍路さんと会話したところ、巡回する時間よりもお接待を通じて会話する時間の方が長く、そのことに心地よさを感じるという感想が聞かれました。

|

| お接待をするインドネシア人留学生(71番札所) |

一方、国際観光ビジネスコースのミャンマー人留学生5名も同行し、こちらは島四国文化を観光の視点から体験してもらいました。高龍寺(名地区)などを参拝し、お接待のお菓子をいただき、大島の自然や歴史の魅力に感動した様子でした。お接待ボランティアに参加したインドネシア人留学生の感想は、「ボランティアそのものが初めての経験で、とても幸せな気分にひたることができた」とのことでした。

|

| お接待されるミャンマー人留学生(71番札所) |

来年は、コロナ禍前まで取り組んでいた福蔵寺での足浴(マッサージ)を復活させることを検討中です。歩き遍路・お接待の両方で島四国の良さを体感し、介護福祉の現場で必要な心のありようについて学びたいと思います。

|

| 高龍寺を参拝するミャンマー人留学生 |

2025年4月22日火曜日

幼児教育学科 4月15日 おでかけ児童館

次回からは、1年生にバトンタッチです!!

学生とのふれあいタイムでは、3つの遊びを楽しみました。