10月21日(月)、今治市拝志出身の絵本作家&紙芝居作家の長野ヒデ子先生をお迎えし、大学公開講座を開催したところ、本学幼児教育学科生を含む50名余りの参加がありました。長野先生は、この前日にも大三島美術館でご本人の原画展(~11/10)に合わせたご講演を行っていて、集まったファンを前に83歳とは思えないエネルギッシュなトークをご披露されたようです。先生は、児童文化功労賞を今年受賞するなど、その業界を代表する作家として著名です。NHK人形劇「ひょっこりひょうたん島」の脚本家・井上ひさし氏(故人)とも親交があったようで、ひさし氏から「全国にたくさんのひょうたん島があるけど、実はあのモデルは東北にある島のことなんだ」と打ち明けられたそうです。つまりは、今治市大三島沖にある県境の島の瓢箪島ではないとのことでした。そうした著名人とのエピソードは、世間話や講演の中でさりげなく登場してくるため、その記憶力や人脈に驚かされます。

|

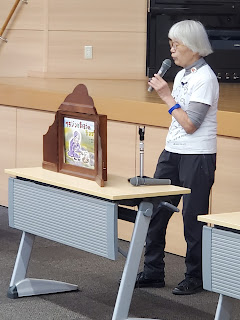

| 紙芝居を演じる長野先生 |

本学幼児教育学科の学生の多くは、卒業後に保育士・幼稚園教諭として保育の現場で働くことになります。その際に、絵本の読み聞かせや紙芝居に触れる機会が多くあるかと思いますが、作家自らが作品に込めた思いを語る機会に巡り会うことはあまりないでしょう。この日は、長野先生の代表作である『おかあさんがおかあさんになった日』の朗読や人気シリーズ〝せとうちたいこさん〟の作品紹介などもありました。また、昭和20(1945)年8月6日未明の今治空襲の体験を通じて、平和を訴える作品づくりや活動などにも取り組んでいるとのことでした。最後は、新美南吉の詩をもとに長野先生が絵を担当した『てんごく』を朗読。表紙絵は、今治タオルをイメージして描いたようです。

|

| 公開講座の様子 |

2時間の公開講座は途中休憩なしで、長野先生はずっと立ったままでお話をされました。当初の打ち合わせでは「無理をなさらず1時間で…」とのことでしたが、まだ話し足りない様子でした。講演終了後は記念撮影をへてサイン会となり、受講された方々との会話を楽しんでいました。サインいただいたご著書につきましては、「めいたん学生祭2024」高校生ウルトラクイズの景品にしたいと思います。

|

| サイン会の様子 |

|

| 本学学生と記念撮影(前列中央/長野先生) |

.JPG)

.JPG)